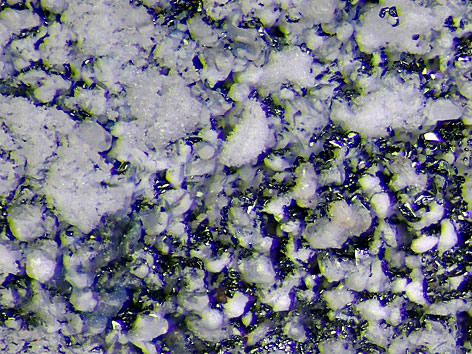

Aphthitalit neben Tellur, Johillerit und Calciojohillerit auf vulkanischer Schlacke

Arsenatnaya Fumarole, zweiter Schlackenkegel, nördlicher Bruch, Große Spalteneruption,

Tolbachik-Vulkan, Kamtschatka, Russland

Stufe: 2,2 x 2,2 cm

Aphthitalit xx (weiß) neben Tellur xx

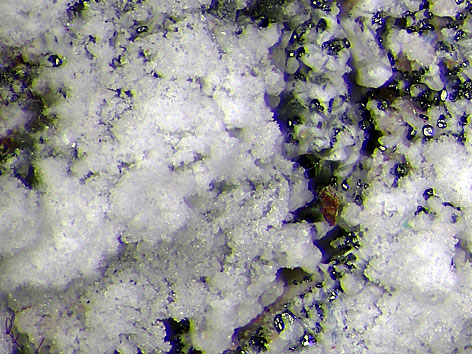

Detail der links abgebildeten Stufe

Bildbreite: 3 mm

Aphthitalit xx (weiß) neben Tellur xx

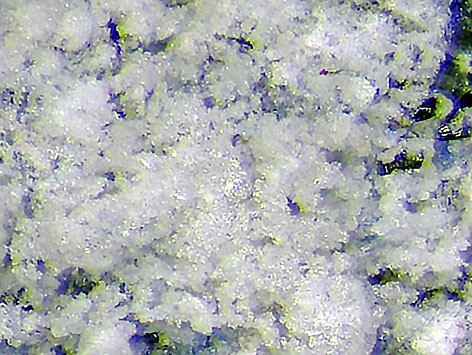

Detail der oben links abgebildeten Stufe

Bildbreite: 2,5 mm

Aphthitalit xx (weiß)

Detail der oben links abgebildeten Stufe

Bildbreite: 1,6 mm